走過南迴線的盡頭,晨曦從太平洋升起之處,一道柔光照亮海岸與山巒,這是臺東的南端──達仁鄉。這裡迷人的不單是日出之美,還有日復一日的樸實生活,一起順著光的足跡,在達仁鄉的岩灘、藝術、作物之間邊走邊讀。

走過南迴線的盡頭,晨曦從太平洋升起之處,一道柔光照亮海岸與山巒,這是臺東的南端──達仁鄉。這裡迷人的不單是日出之美,還有日復一日的樸實生活,一起順著光的足跡,在達仁鄉的岩灘、藝術、作物之間邊走邊讀。

抵達大鳥休憩區,我們從《#Hamaleng》的守護身影,沿著海風吹拂的步道前行,走讀一場藝術與記憶、自然與信仰交織的深層對話。《Hamaleng》Andrew Ananda Voogel × Josh Campbell 以排灣神話為靈魂,由社區長輩、孩童與工匠共築的《Hamaleng》,承載百步蛇與老鷹轉化的傳說,也回應著海岸上的永續訴求。用回收衝浪板與塑料構築成母性的蜷身,如月如懷,庇護著土地與族人,讓文化的記憶成為繼續前行的力量。

抵達大鳥休憩區,我們從《#Hamaleng》的守護身影,沿著海風吹拂的步道前行,走讀一場藝術與記憶、自然與信仰交織的深層對話。《Hamaleng》Andrew Ananda Voogel × Josh Campbell 以排灣神話為靈魂,由社區長輩、孩童與工匠共築的《Hamaleng》,承載百步蛇與老鷹轉化的傳說,也回應著海岸上的永續訴求。用回收衝浪板與塑料構築成母性的蜷身,如月如懷,庇護著土地與族人,讓文化的記憶成為繼續前行的力量。

9420濱海公園的海岸之上,曙光由海平線升起。賴純純以極簡形式勾勒出宇宙與地球永恆連結的信念──《第一道曙光》,那是一道劃破黑暗的能量軸線,也是一份對未來的承諾。在這裡,看見的不僅是光,是生命的初始與希望的起點。

Marco Cianfanelli《What remains》,太平洋的浪潮與雲層之間,一座如頭飾般的雕塑輪廓,在光與影的交錯中,凝望遠方的歷史與未來。藝術家以百步蛇意象建構拱門,訴說文化流動與消逝,也提醒我們──唯有記得,傳統才不會成為空白。

行至臺東最南端,南田社區靜靜守著古道的入口。僅600公尺的「微古道」藏著與阿朗壹相通的地景靈魂。礫石鋪陳、浪濤聲聲,途中裝置藝術《海廢之手》、《山海之間》,將自然廢材化為與環境共生的證言。

坐在半露天平台,一口小米酒、一杯咖啡、一頓慢食評鑑一星的達興山號部落創意餐食,在太平洋的陪伴下享用,食材來自周邊土地,故事來自族人的手裡。這裡是味覺與文化記憶的交匯點。

撒巴里文化藝術工作室現由Sapari之子張威光接手,裡頭典藏大量Sapari的工藝作品。刻出山豬化身的每一道紋理,也刻出對父親、對部落的情感記憶。靜心的木雕體驗,也是與自己內心對話的時間。

南迴是如此的,沒有華麗張揚的標誌,卻有許多細節會悄悄留在心裡。如作品、如生活,邀請您,不只是走過達仁,而是在每一次靠近的時候,感受無聲卻充滿能量的時光。

南迴是如此的,沒有華麗張揚的標誌,卻有許多細節會悄悄留在心裡。如作品、如生活,邀請您,不只是走過達仁,而是在每一次靠近的時候,感受無聲卻充滿能量的時光。

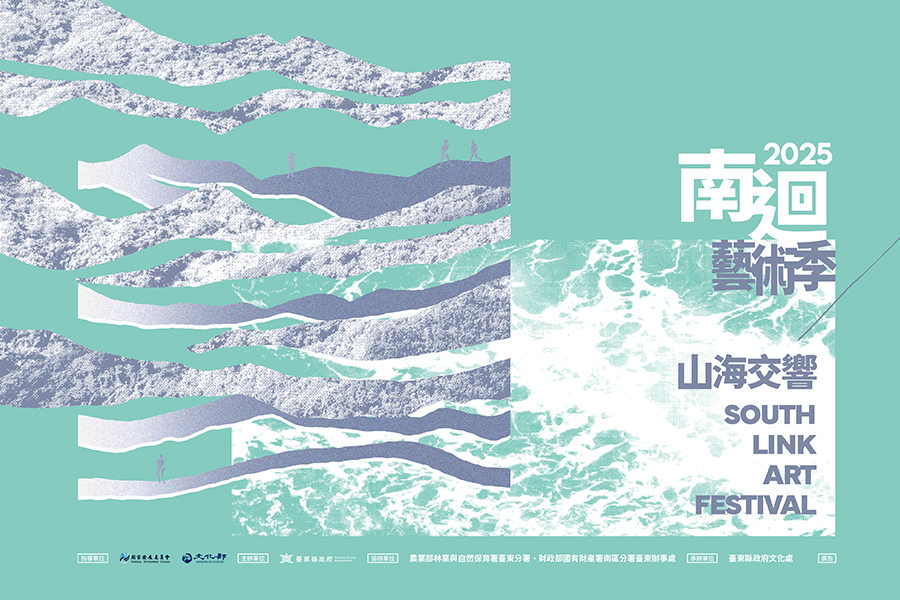

若你在找一條這樣的旅程,不必太長、不必喧嘩,南迴藝術季,正是這樣的存在。

若你在找一條這樣的旅程,不必太長、不必喧嘩,南迴藝術季,正是這樣的存在。

Google map:https://reurl.cc/EQY3gm

尚未有留言